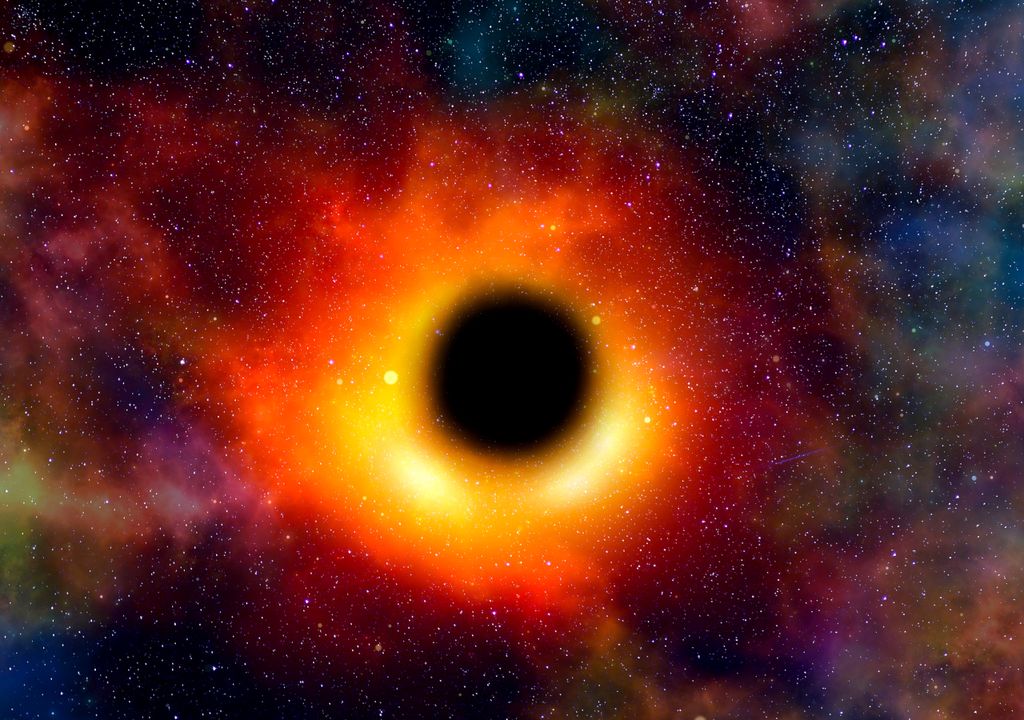

En 1915, estudiando las recién publicadas ecuaciones de campo del físico

alemán Albert Einstein, su compatriota Karl Schwarzschild descubrió que

implicaban la existencia de unos objetos extraños y sobrecogedores, puntos del

cosmos donde la masa estaba tan concentrada que ni siquiera la luz escaparía a

su influjo. Ahora sabemos que esos monstruos devoradores de todo existen y que

los mayores se encuentran en el interior de los objetos más brillantes del universo.

En realidad, se trata de acumulaciones de polvo cósmico y gas en torno a un

agujero negro supermasivo que no es capaz de devorar tal cantidad de materia.

Como en una danza en la que una multitud corre y choca en torno a un centro que

tira de ellos, las fuerzas gravitatorias y la fricción a las que el agujero somete a esa

inmensa nube de gas y polvo hacen que se eleve la temperatura y se genere una

intensa radiación electromagnética.

Desde hace décadas, la observación desde la Tierra de esa radiación ha

confundido y fascinado a los astrónomos. Algunos de estos núcleos concentran

luminosidades miles de veces mayores que la de la Vía Láctea en regiones del

tamaño de nuestro Sistema Solar y allí se han hallado imágenes de radio en las

que hay movimientos que parecen superar la velocidad de la luz.

Aunque cuando se estudian desde la Tierra los núcleos activos de las galaxias

representan una fauna diversa, hay un modelo teórico que intenta unificarlos a

todos. Algunos brillan con intensidad visible como si fuesen estrellas y otros

parecen más atenuados y requieren otros instrumentos para contemplarlos mejor,

pero todos tienen una estructura básica, con un agujero negro inmenso en el

centro rodeado por una nube de polvo y gas que lo alimenta, pero que también lo

oculta.